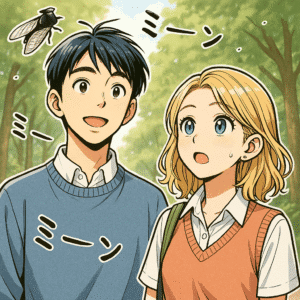

「虫の声が聞こえる」という文化

日本語には、「虫の声が聞こえる」という表現があります。これを不思議に感じる英語話者の方も少なくありません。というのも、英語では虫の鳴き声を耳にするという感覚が、文化的にあまり一般的ではないからです。

英語で “I can hear the sound of insects” と言うことはできますが、多くの場合それは “noise(雑音)”として受け取られます。音が「自然に耳に入ってくるもの」ではなく、むしろ「うるさいもの」として捉えられる傾向があるようです。

この違いは、単なる語彙の差ではなく、「何を、どのように聞くか」という認知のあり方に関わっています。

蝉・蛍・鈴虫──虫が運ぶ情緒

🪸 蝉:命の激しさと、終わりの気配

「蝉時雨(せみしぐれ)」という言葉があります。蝉の鳴き声が、まるで夏の雨のように降り注ぐさまを表す表現です。この言葉には、音の強さだけでなく、夏の空気感や、命の終わりに向かう一瞬の輝きのようなものが含まれています。

英語にも “cicada noise” や “buzzing” という表現はありますが、その音に「風情」や「郷愁」を感じるという感覚は、あまり一般的ではありません。

日本語の「蝉時雨」を英語で伝える場合、次のような比喩的表現が考えられます:

“a downpour of cicada cries, echoing like summer rain”

夏の雨のように降り注ぐ蝉の声

🔥 蛍:ひとときの光に映る命

蛍もまた、日本文化の中では特別な意味を持っています。

「蛍火(ほたるび)」という言葉は、光る虫という事実以上に、「命の儚さ」「消えていく希望」「過去への想い」など、さまざまな感情を想起させる表現です。

一方、英語で “fireflies” と言えば、多くの場合は「幻想的」「ロマンチック」といった印象を与えます。そこに死や切なさを重ねる文化的背景は、あまり強くありません。

たとえば次のような表現を通して、日本語的な感性に近づけることができるかもしれません:

“The flickering light of a firefly felt like a farewell from someone I’ll never meet again.”

蛍のまたたきは、もう会えない誰かからの別れのあいさつのように感じられました

🎐 鈴虫:静寂の中に響く音

秋の夜に鳴く鈴虫の声には、どこか寂しさや風情を感じさせる響きがあります。虫の声を「聞く」ことが、季節の訪れや、もの思いにふける時間と結びついているのです。

一方で、英語では “cricket sounds” という言い方があるものの、多くの場合は自然の「背景音」として受け取られることが多いようです。

虫の声が“聞こえる”という感覚

日本語においては、「虫の声が聞こえる」という表現に違和感はありません。それは、「聞こえる」という言葉が、耳に自然と入ってくる音に対して使われるためです。

そして、その「聞こえる音」に、季節の移ろいや心の揺れを重ねていく感覚が、日本語の中に息づいています。

言い換えれば、日本語では「音」と「感情」が深く結びついており、その境界があいまいなまま、柔らかく存在しているのです。

翻訳できない言葉を、どう伝えるか

「蝉時雨」「蛍火」「虫の音」など、日本語の虫にまつわる言葉は、単語として英語に置き換えることが難しい表現です。

けれども、それは翻訳が不可能だということではなく、「再構成が必要だ」ということかもしれません。

たとえば、日本語に含まれる比喩や感情の構造を丁寧にくみ取り、別の形で英語に移し替えることで、その美しさや奥行きを少しずつ伝えることは可能です。

終わりに

虫の声に耳をすませ、そこに感情を重ねる日本語の感覚は、とても繊細で、どこか静けさをともなっています。

もし誰かに「なぜ虫の声が聞こえるのか?」と問われたなら、それは「私たちが、聞こうとしているからです」と答えるのがふさわしいのかもしれません。

音の奥に、感情や季節の気配を感じ取ろうとすること。それこそが、日本語という言語の持つ、ひとつのやさしさなのではないでしょうか。

参考