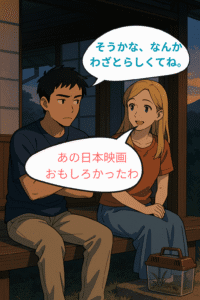

午後の図書館。ヒロシはエミリーの隣で英語のプレゼン原稿を直してもらっている。エミリーは熱心に赤ペンを入れながら、ときおり小さな笑みをこぼす。しかし、ヒロシはだんだん表情を曇らせていく。ある一言をきっかけに、彼の中にちょっとした引っかかりが芽生える。

ヒロシ: うーん、やっぱこの文も変かな?

エミリー: ちょっと違和感あるかも。"actually" をこういうふうに使うのは、少し不自然よ。

ヒロシ: え、そうなんだ。てか、なんかエミリー、先生みたいになってない?

エミリー: えっ、ごめん!そんなつもりじゃなかったの。

ヒロシ: いや、別に怒ってるわけじゃないけどさ。「上から目線」っぽく聞こえたかも。

エミリー: 「上から目線」…それって、文字通り“上から見る”ってこと?

ヒロシ: そうそう、だいたい上から見られてるっていうのは、相手が自分より上の立場にいるみたいな感じがして、ちょっとモヤっとするんだよね。

エミリー: ああ、なるほど。上下関係を感じさせるような見方、ってことか。ヒロシと私が上下関係なんてあるわけないじゃない。

ヒロシ: そう。なんか、対等に話してない感じがすると、違和感が残るっていうか。

エミリー: 英語で言うと、たぶん "condescending" とか "talking down to someone" って感じかな。

ヒロシ: ふーん、"talking down" って直訳すると「見下ろして話す」ってこと?

エミリー: うん、まさにそう。言葉のニュアンスも似てるよ。

ヒロシ: 日本語の「上から目線」って、意外と繊細な感じするよね。言い方ひとつで変わるというか。

エミリー: うん、日本語って空気とか感情の読み取りが大事だもんね。

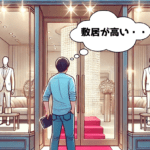

解説:「上から目線」という言葉について

「上から目線」とは、他者に対して自分が優位であるかのようにふるまい、見下すような態度や話し方を指す言葉です。相手の気持ちを軽視したり、無意識のうちにマウントを取る言い方をしてしまうと、「上から目線」として捉えられることがあります。

語構造の分析

「上から目線」は、「上から」+「目線(視線)」の複合語です。「上から」は位置的な高低を示すだけでなく、心理的な優越性を暗示します。「目線」は本来「視点」や「目の高さ」を意味しますが、この場合は「ものの見方・態度」の象徴として用いられています。したがって、「上から目線」とは、上位者の立場から物を見るような態度というニュアンスになります。

英語訳との構造比較

英語では、"condescending" や "patronizing" といった語が最も近い表現です。これらは、「優しく見せかけて実は見下している」ような態度を意味します。また "talking down to someone" も口語的でよく使われ、直訳すると「誰かに向かって上から話す」という構造が、「上から目線」とほぼ一致します。

例文

- She always talks to me in such a condescending way.

→彼女、いつも上から目線で話してくるんだよね。 - I didn’t mean to sound patronizing, I just wanted to help.

→上から目線に聞こえたならごめん。ただ手伝いたかっただけなんだ。

近いが異なる英語表現との比較

"bossy"(偉そう)や "arrogant"(傲慢)も似ていますが、これらは「性格」に焦点があり、態度や話し方に特化した「上から目線」とはニュアンスが異なります。また、"assertive"(自己主張が強い)は必ずしもネガティブではない点が異なります。

文化的・社会的意味の翻訳

日本語の「上から目線」は、単なる言葉遣いだけでなく、人間関係の微妙なバランスや空気の読み合いに深く関わっています。相手を傷つけない話し方、同じ目線での会話が重視される日本文化において、「上から目線」は無礼・不快とされることが多いのです。英語圏でも同様の感覚はありますが、「率直さ」や「効率性」が優先される場面では必ずしも否定的に受け取られないこともあります。

「上から目線」を英語で説明する

A condescending tone or attitude, where someone speaks as if they are superior or more knowledgeable, often making the other person feel belittled or underestimated.

(相手より自分の方が上だというような口調や態度で話すこと。結果的に、相手が軽く見られている、または見下されていると感じる。)

JLPTの目安レベル

N2レベル

※日本語能力試験(JLPT)では、出題語彙の公式リストは公開されていません。このレベル表示は、実際の試験問題や教材に基づいた目安として記載しています。